給水及び排水の管理7

建築物衛生行政概論 建築物の環境衛生 空気環境の調整建築物の構造概論 給水及び排水の管理 清掃 ねずみ・昆虫等の防除

単位集 水質検査項目及び特定建築物の水質検査頻度 法令集 法改正 参考資料

給水及び排水の管理⑦

排水方式 < 排水配管 < 掃除口を設ける箇所 < 掃除口の大きさ < 掃除口の設置間隔 < 排水ます < 雨水排水 < ル―フドレン < 間接排水 < トラップの種類排水設備・トラップ

排水に関する設備

建築物衛生法でいう「排水に関する設備」とは、衛生器具、トラップ、排水管、通気管、排水槽、排水ポンプ、阻集器等建築物内に設けられている全ての排水設備をいう。

排水の種類

排水は、器具の使用用途・水質・処理の有無・発生箇所等によって、汚水・雑排水・雨水・特殊排水・湧水に分類される。

- 汚水

- 大小便器、ビデ、病院の汚物流し等から排出される排水をいう。

- 雑排水

- 汚水・雨水・特殊排水、および湧水を除く排水をいう。

- 雨水

- 建築物内で一般排水系統と同一系統とすると、排水管が詰まった場合に、雨水が衛生器具等から溢れてくるおそれがあり、また、豪雨時にトラップ封水の破封等の原因となるので、別系統として屋外で合流させることを原則とする。屋根面から採取された雨水は、比較的良好な水質であり、簡易な処理をして雨水利用される場合がある。

- 特殊排水

- 化学系排水・ランドリー排水・放射性排水・感染症排水等のように、一般の排水系統へ直接放流できない、望ましくない性質を有する排水をいい、適切な処理装置を設けて無害化した後、一般排水系統へ放流する。

- 湧水

- 地下の二重スラブや二重壁内に侵入してくる湧水をいい、一般には水質は良好である。敷地の状況等によって、湧水が発生する場合としない場合がある。

排水方式

建築物内で生じた排水は

建築物内排水設備の排水方式は、分流式と合流式に大別される。

合流式排水方式

汚水と雑排水を同一の系統で排除すること。

分流式排水方式

汚水と雑排水を別々の系統で排除すること。

排水配管

- 排水管内は排水の流下によって立て管上部で負圧、下部で正圧になる。排水立管は、上部の方が流量は少ないが、管内の空気の流れを阻害しないように上部,下部とも同じ管径とし、排水立管の頂部は、伸頂通気管として、延長し大気中に開放する。

- 二重トラップとなるような配管をしてはならない。

- 排水立管に垂直に対して45°を超えるオフセットを設ける場合は、オフセットの上下600mm以内に排水枝管を接続してはならない。

- 寒冷地に埋設する排水管は、凍結深度以下に埋設する。

- 排水立て管と排水横主管の接続は、円滑な排水の為に大曲がりベンド等で接続する。

- 伸頂通気方式の排水横主管の水平曲りは、排水立て管の底部より3m以内に設けない。

- 複数の排水立て管を同一の排水横主管に接続する場合は、通気を十分確保する。

- 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管の接続には、ねじ込み式の排水用継手ではなく、メカニカル接合であるMD継手が用いられる。

上記排水配管についてはしっかり覚える。

特に数字は頭に入れておく。

配管は上部・下部とも同じ管径にする

二重トラップはどんな理由でも絶対にしてはいけない。

排水管の勾配と流速

自然流下式の排水横引き管における流速は0.6~1.5m/sとする。

緩いと流速が遅くなり、洗浄力が弱くなって固形物等が付着しやすくなるので、最小流速を0.6m/s程度とする。

また、勾配を急にして流速を速くすると流水深が浅くなり、固形物に対する搬送能力を弱まるので、限界流速を1.5m/s程度とする。

管径別の最小勾配は以下のようになります。

- 65mm以下―――――最小1/50

- 75mm~100mm――――最小1/100

- 125mm――――――――最小1/150

- 150mm~200―――――最小1/200

掃除口を設ける箇所

排水管は長時間の使用により、管内にスケールや固形物が付着し、また、大きな異物等が管内に流されたりして、排水管が詰まる恐れがあります。

排水管が詰まってくると流れが悪くなるので、管内の掃除を行う。そのため容易に掃除ができるように、建築物内の排水配管に掃除口を設ける。

敷地排水配管には排水ますを設ける。

備考:スケールとは硬くて灰色がかった、粉を吹いたような堆積物、水垢とも呼ばれる。

掃除口の設置箇所は

- 排水が詰まりやすい箇所

- 掃除のしやすい箇所

- 配管の長い経路の途中

主な設置場所を以下に記載しています。

- 延長が長い排水横管の途中

- 排水横主管および排水横枝管の起点

- 排水管が45°を超える角度で方向を変える箇所

- 排水立て管の最下部またはその付近

- 排水横主管と敷地排水管の接続箇所またはその付近

- ますの設置が困難な場所

- 排水立て管の最上部および排水立て管の途中

掃除口の大きさ

掃除口の大きさは、掃除用具の出し入れを考慮して、排水管径にできるだけ近い方がよい。

- 管径が100A以下の場合は配管と同一管径とする。

- 100Aを超える場合は100mmより小さくしてはならない。

- 厨房排水管の場合は、管径と同径とする。

これ覚えましょう。

掃除口の設置間隔

掃除口の設置間隔は、清掃用具の挿入長さで決めることが妥当であり

排水横管では

- 管径が100Aを超える場合は、通常30m以内とする。

- 管径が100A以下の場合は15m以内とする。

これまた覚えましょう。

掃除口の取付位置は

- 容易に接近でき、かつ掃除口の開口部から排水があふれ出ないような高さとする。

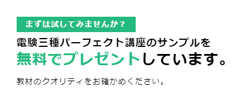

排水口空間と排水口開放

ここで、排水口空間と排水口開放が混同しないように説明します。

- 排水口空間

- 排水系統に直結している器具若しくは水受け容器のあふれ縁、又は排水を受ける床面と間接排水管の管端との間の垂直距離をいう。

- 排水口開放

- 間接排水管を封水に水没させない。

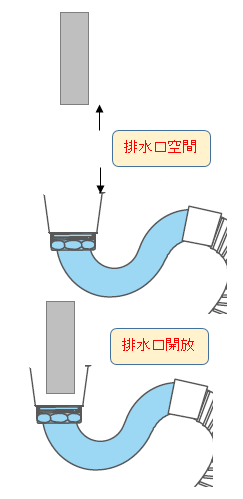

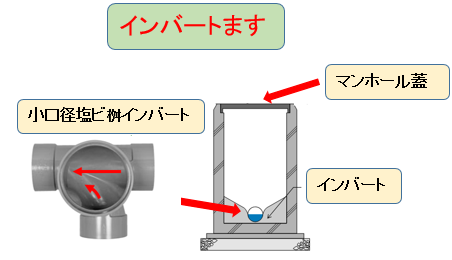

排水ます

汚水用敷地排水管にはインバ―トますを、雨水用敷地排水管には泥だめますを設ける。

この辺は覚えることがたくさん。これも覚えましょう。汚水→インバ―ト、雨水→泥だめですので間違えないように。

排水ますの設置場所

- 敷地排水管の直管が長い場所は管内径の120倍を超えない範囲に1箇所

- 勾配が著しく変化する箇所

- 敷地排水管の起点

- 排水管の合流及び方向変更箇所

- 点検清掃が必要な個所

雨水排水

- 雨水排水系統は、単独排水として屋外へ排出することを原則としている。

- 雨水排水管を合流式の敷地排水管に接続する場合は、トラップますを設け、ル―フドレンからの悪臭を防止する。

- 雨水横主管を合流式排水横主管に接続する場合は、どの排水立て管の接続点からも3m以上下流で接続する。

- 雨水ますの泥だめの深さは、150mm以上とする。

- 雨水ますの流入管と流出管の管低差は20mm程度とする。

ル―フドレン

ル―フドレンとは陸屋根の屋上やバルコニ―などの雨水を集めて竪樋に流す鋳鉄製やステンレス製の雨水排水金具。

- 使用場所によって陸屋根用、バルコニ―中継用、ひさし用などがある。形状からド―ム型、平型、コ―ナ―型などがある。

- 屋根にあるため、木の葉などごみが詰まりやすいので屋根面から突き出たド―ム型が好ましい。

- ストレ―ナ―の開口面積は接続する雨水管の断面積の倍以上とする。

ストレ―ナの開口面積は覚えよう。雨水管の断面積の倍以上は必要。(これは重要です)

↑

これがド―ム型、、よくビルなどの屋上に上るとこんなの良く見かけますよね。

雨水管の管理

雨水管における障害は比較的少ないが、たまにルーフドレンにごみが詰まって流れが悪くなり、屋上に雨水が溜まったり、豪雨時に屋外の排水管から雨水が逆流して、雨水槽や

排水目皿から溢れたりする。

屋上やベランダのルーフドレン回りは、落葉やごみでふさがりやすく、日常点検で清掃する。

敷地雨水排水管では、雨水ますの泥だめを定期的に点検をして土砂等を除去する。

間接排水

飲食物を貯蔵、または取り扱う機器、および医療器具等で排水口を有する機器・装置等は、一般排水系統からの逆流や下水ガス・衛生害虫の侵入を防止するために、間接排水として汚染を防止する。←重要です。

- 原則として排水口空間を取って、一般排水系統に接続されたトラップを有する水受け容器へ開放する。

- 排水口空間を取ることが難しい場合、または取ることによって湯気等で周囲が衛生上問題になりやすい機器の排水は、排水口開放としてもよい。

必ず排水口空間を取らないといけない機器等

- サービス機器

- 飲料用・・・水のみ器、飲料用冷水器、給茶器、浄水器

- 冷蔵用・・・冷蔵庫、冷凍庫、その他食品冷蔵・冷凍機器

- 厨房用・・・皮むき機、洗米機、製氷機、食器洗浄機、食品洗い乾燥器

- 医療・研究用機器

- 蒸留水装置、減菌水装置、減菌器、減菌装置、消毒器、洗浄器、洗浄装置、水治療用機器

- 水泳プール設備

- プール自体の排水、オーバフロー排水、ろ過装置逆流洗水

- 浴場設備

- 浴室自体の排水、オーバーフロー排水、ろ過装置逆流排水

- 配管・装置の排水

- 貯水槽・膨張水槽のオーバーフローおよび排水

- 上水・給湯・飲料用冷却水系統の水抜き

- 上水・給湯用逃がし弁の排水

- 太陽熱給湯装置のオーバーフロー・排水および空気抜き弁の排水

- 上水用水処理装置の排水

- 温水系統などの排水

- 貯湯槽・電気温水器からの排水

排水口空間または排水口開放でもよい場合

- サービス用機器

- 洗濯用・・・洗濯機・脱水機

- 水泳プール設備

- 周緑歩道の床排水

- 水景設備

- 噴水自体の排水、オーバーフロー排水、ろ過装置逆流洗水

- 配管・装置の排水

- 露受け皿の排水

- 上水・給湯・飲料用冷水ポンプの排水

- 消火栓・スプリンクラー系統の水抜き

- 水ジャケットの排水

- 冷凍機・冷却塔・冷媒・熱媒として水を使用する装置の排水

- 空気調和機器の排水

- 温水系統などの排水

- ボイラ・熱交換器・蒸気管のドリップ排水

【備考】原則人に接触するおそれのある機器・装置等には排水口空間を設けないといけない。

- 間接排水管が500mmを超える場合は器具に近接した位置にトラップを設ける。

- 間接排水とすべき器具・装置ごとに、なるべくそれらに近接した掃除流し、あるいは適切なトラップを有し、かつ通気されている器具などに 所定の排水口空間を設けて排水させる。

- 手洗い、洗面、調理などの目的に使用される器具には、間接排水管を開口してはならない。

- 間接排水を受ける水受け容器は、容易に接近できるところに設け、トラップを取り付ける。

- 間接排水管は、水受け容器へ開口するので、悪臭などが生じないように管内を衛生的に保つため、清掃が容易にできる配管方法とする。

| 間接排水管の管径[mm] | 排水口空間[mm] |

|---|---|

| 25以下 | 最小50 |

| 30~50 | 最小100 |

| 65以上 | 最小150 |

間接排水としなくてよいもの

- 病理検査室の流しの排水

- 汚物流しの排水

- グリ―ス阻集器からの排水

- 手術用手洗い器の排水

- 洗濯流しの排水

- 便器消毒器の排水

トラップ

トラップとは、排水設備の配管の途中に設けられ下水道の悪臭や硫化水素などのガスを遮断し、屋内へ侵入するのを防ぐもの。

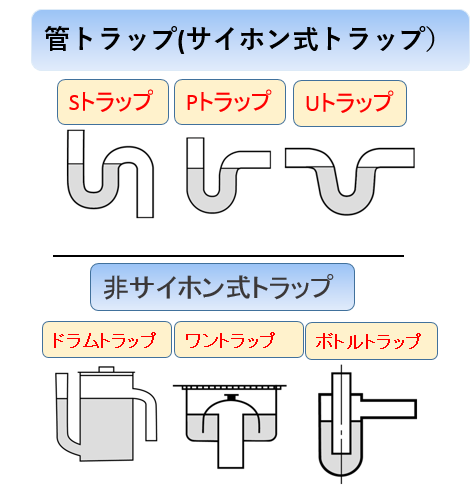

トラップの種類

- Pトラップ、Sトラップ、Uトラップ等を管トラップといいます。

- ドラムトラップ、ワントラップ等を非サイホントラップといいます。

- 管トラップはサイホントラップといわれ、水が流れる時、管の中が満水となるので封水損失を起こしやすいが、小型で自掃作用を有する。

- Uトラップは、排水管の途中に設ける。

- 二重トラップは禁止

- 容易に清掃できる構造とする。

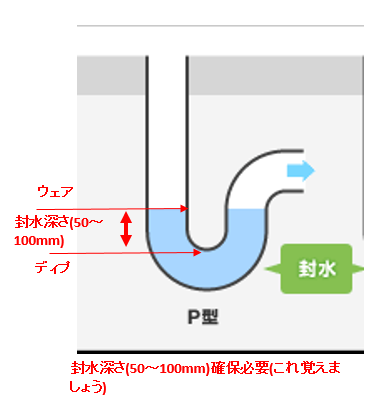

- トラップのウエアとディップの垂直距離を封水深という。

- 封水がディップより下がって有効封水深がなくなり空気が流通するようになった状態を破封という。

- トラップは良好な自掃作用をもつこと。

- 断面積比(流出脚断面積/流入脚断面積)の大きいトラップは、満管になりやすく流速も遅くなるので、サイホン現象を起こしにくく破封しにくい。

- 蛇腹ホ―スなどでル―プ状にしてテ―プや針金で止めて封水を確保するようなものは、テ―プや針金が外れるとトラップを形成しないため、トラップとして認められないので、設けてはなりません。

特に管トラップはサイホントラップで、ワントラップ等は非サイホントラップであること。二重トラップは絶対してはいけない。

断面積比(流出脚断面積/流入脚断面積)これも間違えないように。

断面積比は流出/流入←これ間違えない。たまに流入/流出と出題されている。

自己サイホン作用

洗面器に水を溜めて流す場合等、器具排水管を満流で流れるときに、サイホンの原理によってトラップ内の封水が引かれ、残留封水が少なくなる現象をいう。

自己サイホン作用防止策

- 各個通気管を設けると有効である。

- 自己サイホン作用を起こしにくいトラップを使用する。(脚断面積比の大きいトラップは自己サイホン作用が起こしにくい。)

- 器具の底面の勾配が緩やかであると、絞れ水が自己作用サイホン作用後の封水補給の役割を果たす。

- 器具排水管の管径を大きくする。(ただし、1サイズ程度の増径ではほとんど効果がない場合が多いので、流れの特性に応じて2サイズ以上の増径を図る。)

誘導サイホン作用

- 誘導サイホン作用は、他の器具の排水によって排水管内に圧力変動が生じ、封水が応答して振動し、

- 負圧によって排水管側に封水が吸引され損失する現象

- 正圧によって器具側に封水が吹き出して損失する現象

排水管内は、排水の流下によって立て管上部から空気が誘引され、立て管上部は負圧に、下部は正圧になる。

正圧の要因となる下部に押し出された空気は、 排水横主管に送られると同時に、一部は通気立管を介して上部負圧の部分に供給され、通気立管が管内の圧力変動を緩和する機能を果たす。

禁止トラップ

以下ようなトラップは禁止されています。

- 水封式以外のトラップ

- 水封式以外のトラップは長い期間使用していると、故障や摩耗によりトラップ機能を損なわれるおそれがあるので使用してはならない。

- 排水トラップの深さが50mm未満のトラップ

- 破封しやすいので使用してはならない。

- 蛇腹管によるトラップ

- トラップが変形しやすく、蛇腹管を一回転させているので、排水の円滑な流れも阻害されるおそれがある。

自掃作用

トラップの自掃作用とは、排水の流下水勢によって、トラップの封水部に沈積または付着するおそれのある夾雑物を押し流す作用をいう。

封水強度

排水管内に正圧、または負圧が生じたときのトラップの封水保持能力をいう。

隔壁トラップ

トラップ水封部分が隔板、隔壁により構成されているものをいい、腐食等で孔が空くと排水トラップの深さが浅くなる。

買い物は楽天市場