給水及び排水の管理1

建築物衛生行政概論 建築物の環境衛生 空気環境の調整建築物の構造概論 給水及び排水の管理 清掃 ねずみ・昆虫等の防除

単位集 水質検査項目及び特定建築物の水質検査頻度 法令集 法改正 参考資料

給水及び排水の管理①

水道の分類 < 水道法の定める簡易専用水道の維持管理について < 水質基準 < 残留塩素の測定水道の分類と水質基準

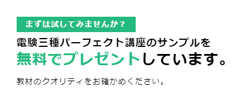

水道の分類

| 水道事業 | 一般の需要に応じて、水道により水を供給する事業で、計画上の給水人口が 101以上のものである。このうち給水人口が5,000人以下のものを簡易水道事業といい、給水人口が5,001人以上のものを一般に上水道事業と呼んで区別している。 |

| 専用水道 | 寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道、その他水道事業の用に 供する水道以外の水道であって、100人を超える者にその居住に必要な水を供給する水道、または生活の用に供する1日最大給水量が20m3を超える水道をいう。 |

| 簡易専用水道 | 水道事業の用に供する水道および専用水道以外の水道であって、 水道事業の用に供する水道から受ける水のみを水源とするもののうち、水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10m3を超えるものをいう。 |

| 貯水槽水道 | 貯水槽の有効容量10m3以下のものを含めた水道事業からの水のみを水源とする水道をいう。 |

| 水道施設 | 水道のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設、及び配水施設(専用水道にあっては、 給水の施設を含むものとし、建築物に 設けられたものを除く)であって、 当該水道事業者、水道用水供給事業者又は専用水道の設置者の管理に属するものをいう。 |

水道の基本的要件

水道の目的

水道の目的は、清浄な水を豊富にかつ低廉に供給することである。

すなわち、水質基準に適合する衛生的に安全な水質、需要を円滑に満たす水量と水圧を保持し、かつ、できるだけ安い料金で供給することが要求される。

水質

水道水の水質の条件中で最も重要なことは人の健康に関する条件である。←重要です。

すなわち、水道によって供給される水の用途は、飲用に限らず、洗面、風呂、水洗便所、清掃、噴水、散水等、多岐にわたっており、それぞれの用途によって必要とされる水質に差があるが、

飲用に適する水質であれば、他のほとんどの用途にとっても使用の際に支障をきたすことはない。

水量及び水圧

水道によって供給を受けている使用水量には

- 1日の時間変動

- 季節変動

- 経年的変動

このような変動に対応し、必要とされる水量を常時供給するために

- 水道の規模は目標年次における1日の給水量の年間最大値(1日最大給水量)を目標にして計画され、1日の中の時間変動を配水池等によって調整している。

日本の水道の現状と展望

我が国の水道の普及率は98%を超えている。

その一方で、水源の汚染や渇水の頻発といった流域の水循環に関する課題、クリプトポリジウム等の耐塩素性病原生物や化学物質等に対応するため高度化・複雑化した

水質管理の課題、渇水や震災時に備えた施設水準の向上、老朽化した施設の適切な更新といった多くの課題を抱えている

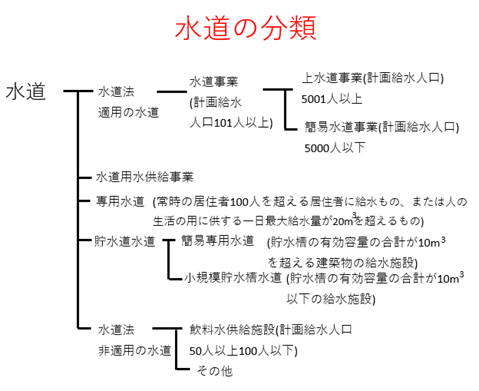

水道施設の種類

貯水施設

河川水を水源とする場合は、河川流量に季節的な変動があるので、渇水期には必要水量を取水出来ない場合がある。こうした場合には、年間を通じて計画取水量を安定して取水するために、ダム等の貯水施設により河川の流況を調整する。

取水施設

取水施設は、計画取水量を確実に取水できる構造としなければならず、その位置の選定にあたっては、水量および水質に対する配慮が必要である。

水道水源は、地表水、地下水、伏流水等に分けられ、水源によって取水施設も異なる。

導水施設

水源から浄水場まで原水を送る施設をいう。導水管あるいは導水路、ポンプ設備等からなる。

浄水施設

原水を水質基準に適合させるための施設である。一般に浄水処理は、沈殿、ろ過、消毒の3段階からなる。

送水施設

送水施設とは、浄水施設で処理された水を配水施設まで送る施設をいう。送水管、ポンプ設備等からなる。

配水施設

配水施設は、給水区域に浄水を配るための施設である。配水池、配水管等からなる。

水道法の定める簡易専用水道の維持管理について

- 水槽の清掃を1年以内ごとに1回定期に行うこと。

- 水槽の点検等、有害物、汚染等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

- 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、検査を行うこと。

- 1年以内ごとに1回、地方公共団体の機関または厚生労働大臣の登録を受けた者により、施設の管理が適正に行われているか否かについて検査を受けなくてはならない。

- 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止、かつその水を使用することが危険であることを関係者に周知させる措置を講じなければならない。

- 水槽の有効水量の合計が10m3以下の施設の管理については、貯水槽水道として、水道事業者が定める供給規定の中で水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する 事項を適正かつ明確に定めることとされている。

ここもなんとなくわかりそうな問題と思うけど、注意するところは

水槽の清掃も検査も一年に1回行う。

水質基準

| 項目 | 基準 |

|---|---|

| 一般細菌 | 1mLの検水で形成される集落数 が100以下であること。 |

| 臭気 | 異常でないこと |

| 大腸菌 | 検出されないこと |

| 塩化物イオン | 200mg/L以下であること |

| 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下であること |

| 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下であること |

| PH | 5.8以上8.6以下であること |

| 色度 | 5度以下であること |

| 濁度 | 2度以下であること |

| 味 | 異常でないこと |

| 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下であること |

| 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下であること |

結構出題頻度の高い基準を主に記述しています。

数字は覚えましょう。

大腸菌は検出されないこと。

一般細菌は1mLの検水で形成される集落数が100以下(たまに1000以下と出題されるので間違えないように)

塩素消毒

塩素消毒とは、病原微生物の感染力をなくすことを目的に行うものです。- 水道水では水系感染症の予防が重要です。

- 特定建築物等の建築物内に供給される水は、微生物学的にその安全性が確保されていなければならない。

水道水を原水とする場合は残留塩素は確保されているため受水槽に入った直後は水質管理上問題はない。

しかし、残留塩素は受水槽内で徐々に消費されて減少し、受水槽や配管内で長時間

滞留すると規定濃度を維持できなくなる。また、水道水が著しく汚染された場合には残留塩素は急激に減少する。このため、残留塩素を定期的に測定することは、給水栓から供給される水が衛生的であることを確認するだけでなく、受水槽以降の給水設備の異常を察知することを可能にしている。

塩素消毒の長所

- 消毒効果が多種類の微生物に対して期待できる。

- 多量な水に対する取扱いと定量注入が容易である。

- 消毒効果が残留する。

- 塩素剤の残留の確認と濃度の定量が簡単にできる。

- 緊急時の使用に適している。

- 消毒以外の効果がある。

- 価格が安い。

塩素消毒の短所

- 有害な有機塩素化合物が副生成される。

- 刺激臭を有するため、異臭味が生じる。

- 特定の物質と反応して臭気を強める。

- アルカリ側で消毒効果が急減する。

- 窒素酸化物と反応すると消毒効果が減少する。

遊離残留塩素と結合残留塩素

塩素は、水中で加水分解し、イオン解離して生じた次亜塩素酸(HOCl)や次亜塩素酸イオン(OCl-)が殺菌・消毒効果を示す。これが遊離残留塩素です。

塩素は、アンモニア化合物と反応して、クロラミンを生成する。クロラミンは水のpH値によってモノクロラミン(NH2Cl),ジクロラミン(NHCl2)およびトリクロラミン(NCl3)となります。モノクロラミンとジクロラミンを結合残留塩素といいます。

殺菌・消毒力としては

- 次亜塩素酸(HOCl)の方が次亜塩素酸イオン(OCl-)より強い。

- ジクロラミン(NHCl2)の方がモノクロラミン(NH2Cl)よりも強い。

- 遊離残留塩素の方が結合残留塩素より強い。

- 遊離残留塩素・・・・・・・・100万分の0.1以上(0.1mg/L)

- 結合残留塩素・・・・・・・・100万分の0.4以上(0.4mg/L)

- 遊離残留塩素・・・・・・・・100万分の0.2以上(0.2mg/L)

- 結合残留塩素・・・・・・・・100万分の1.5以上(1.5mg/L)

- 遊離残留塩素・・・・・・・・100万分の0.2以上(0.2mg/L)

- 結合残留塩素・・・・・・・・100万分の1.5以上(1.5mg/L)

つまり

殺菌・消毒力の強さは

次亜塩素酸(HOCl) > 次亜塩素酸イオン(OCl-) > ジクロラミン(NHCl2) > モノクロラミン(NH2Cl

) になります。

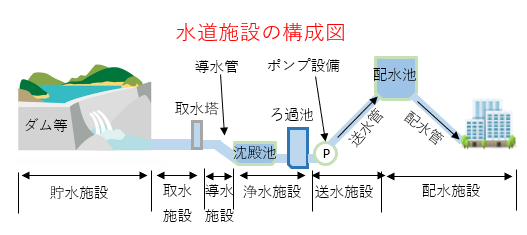

残留塩素の測定

給水栓における残留塩素の測定は、7日以内ごとに1回、定期に行い、0.1mg/L以上に確保されていることを確認する。

給水栓において残留塩素が検出されない場合、もしくは残留塩素濃度の変動が激しい場合は、

クロスコネクションや逆サイホン作用によって、一度吐出された水等が、給水管へ逆流しているか疑いがあるので、速やかにその原因を解明し、適切な措置を講じる。

また、その措置を講じられるまでの間、毎日残留塩素の測定を行う。

なお、逆流等が生じていないのに給水栓ににおける規定値の残留塩素が保持できない場合には、次亜塩素酸ナトリウム等の塩素剤の点滴注入装置等を設置して消毒を行い、その適正な管理を行う。

通常時

残留塩素測定法

従来、現場での残留塩素測定にはOT(オルト・トリジン)を発色試薬として用い、標準着色窓等と目視比色する簡易的な測定器を用いた測定方法が汎用されてきた。

しかし、今はDPD(ジエチル・パラフェニレンジアミン)を発色試薬とした簡易測定法が主となった。

DPD法による簡易測定器には、ブロック型、スライド型、ダイアル型等がある。

残留塩素測定器

およそ0.1~0.4前後が望ましい。

水質劣化の原因と対策

建築物内で使用する上水は、飲料水の水質規準に適合した水質で供給すること。

給水設備では水質汚染を防止することが基本となる。

そのためには定期的な水質検査を行い、異常があれば必要な措置を講じなければならない。

腐食障害

水質汚染によって、塩素や硫酸バンドの投入量の増大に伴い、水のアルカリ度の減少、塩化物濃度の上昇によって、水の腐食性は増加傾向にある。

↑

重要です。

備考:硫酸バンドとは、硫酸アルミニウムのことで水の浄化のための凝集剤として利用されています。

亜鉛メッキ鋼管では、亜鉛層の耐食性がpH値の低下とともに劣化するため、早期に腐食障害が発生するようになった。

そのため、現在は亜鉛メッキ鋼管は用いられなくなり、ライニング鋼管やステンレス鋼管が用いられるようになった。

スケール障害

使用する水の硬度成分や、腐食に伴う錆によって、配管や水槽の内面に発生し、詰まりを引き起こす。また加熱によって硬度成分が析出するため、熱交換器等に付着し、熱効率が低下する原因にもなる。

備考:硬度成分とは水に含まれる炭酸マグネシウム、炭酸カルシウムのことです。

これらが多く含まれているものを「硬水」、少ないものを「軟水」と呼んで区別します。

良くボイラに軟水器が設置されていますが、熱効率の低下を防ぐため硬水を軟水にする必要があるためです。

スライム障害

水中に溶解している栄養塩類や清掃の不備により有機物が蓄積すると、浮遊細菌等が繁殖する。貯水槽等が光を透過する材質でできている場合、藻の発生によって残留塩素を減少し、あるいはすべて消費されることから2次的に細菌類が繁殖し、バイオフィルムを形成する。

備考:バイオフィルムとは、微生物が固形物や生物のからだの表面などに付着して形成する集合体です。

バイオフィルムは細菌類の増殖に伴い、その代謝産物である多糖類で覆われるため、消毒効果が激減する。

着色障害

給水配管材料腐食による生成物が水に溶解するために起こる現象には、「赤水」、「青水」、「白濁水」がある。

赤水

亜鉛メッキ鋼管が用いられている給水配管系で、亜鉛層の防食効果が失われ、素地の鉄が腐食し、錆を伴って赤味を帯びるようになったものである。

主に朝一番の水や、事務所では休日の翌朝に発生する。

青水

銅イオンを多く含む水にせっけんを使用すると着色する現象。

白濁水

亜鉛メッキ鋼管を用いた給水系で、亜鉛の腐食生成物が水に混ざって白濁するものである。

配管の竣工直後に生じることがあるが、通常は時間経過とともにおさまる。

買い物は楽天市場