建築物の環境衛生12

建築物衛生行政概論 建築物の環境衛生 空気環境の調整建築物の構造概論 給水及び排水の管理 清掃 ねずみ・昆虫等の防除

単位集 水質検査項目及び特定建築物の水質検査頻度 法令集 法改正 参考資料

建築物の環境衛生12

用語と略語

- オゾン層破壊係数―――――ODP

- ライフサイクルコスト―――LCC

- 成績係数――――COP

- 特定フロン―――CFC

- 生物化学的酸素要求量―――BOD

- 年間熱負荷係数――――PAL

- 化学的酸素要求量―――COD

特にカタカナが使われている用語の出題が多い傾向にあります。

体温調節

寒さに対する体の反応は、皮膚の血管が収縮して血液を減らし、皮膚の温度をさげる。

これにより周囲の気温との差を小さくして、体の放熱を減らしている。暑いときは逆に放熱を促す。

常温で安静時の人体からの放熱量は

- 放射・・・・・・・・45%

- 伝導・対流・・・・・30%

- 蒸発・・・・・・・・25%

- 自律性体温調節

- 暑さに対する反応

- 発汗、皮膚血管の増大(皮膚血管の拡張)、呼吸数の増加

- 寒さに対する反応

- 皮膚血管の減少(皮膚血管の収縮)、震え、立毛、筋緊張

- 暑さに対する反応

- 行動性体温調節

- 空調設備を付ける。衣服を着る。日射を避ける。冷たい飲み物を飲む等

環境適応

- 暑い地域の人は、たくさん汗を発するので汗腺数が多い。

- 空気が薄い高原の人は赤血球数が多い。(酸素を運ぶヘモグロビンを多く必要とするため)

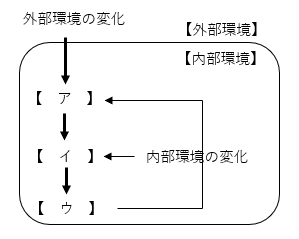

生体のフィードバック機構

外部環境に変化が生じたとしても、フィードバック機構により生体機能の恒常性は維持される。外部環境の変化は、まず生体の受容器で受容される。次いで、生体内の各部位で受容された変化は、神経系や内分泌系により各調整中枢に伝達される。各中枢では、その変化に対して再び神経系等の伝達系により、筋肉や関節等の効果器に指令し、反応や行動を起こす。

恒常性

生体機能の恒常性とは、外部環境に変化が生じた場合であっても、自律神経系や内分泌系、免疫系等の働きによるフィ―ドバック機能による身体機能や体液成分等の内部環境変動幅を一定に限られた範囲内にとどめておくことでる。

[例]核心温・血液のpH値等が一定値の範囲に保たれるのは人体の恒常性である。

体温調節機能は、恒常性(ホメオスタシス)の一例である。ストレス

生体に対して一定以上の強い刺激が加えられると、生体内にさまざまな変化が生じ、それに適応しようとする反応が生じる。このような状態になるとストレスにかかった状態になります。またストレスをもたらす刺激をストレッサ―という。

有害なストレッサは、生体機能の恒常性を乱そうとする有害な力であり、人体における神経系、内分泌系、免疫系等の変化を引き起こして、病気の発症や経過に影響される。

高温などの物理的刺激や、有害物質などの化学的刺激、世間からの非難等社会的、精神的な様々な要因がストレスとなり得る。

ストレス負荷に対する反応は加齢のみならず、遺伝、環境等の様々な要因によって左右され個人差が大きく、その対策等に対してはその個人差を考慮する。

特に一高齢者は若年者に比べストレスを感じやすい。(耐性が劣っている。)

買い物は楽天市場