令和1年度空気環境の測定「過去問題解説1」

問題46

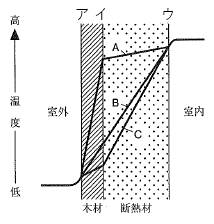

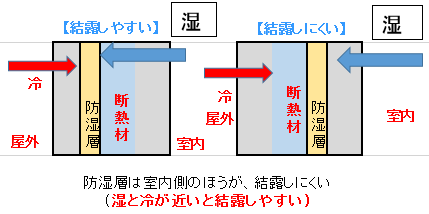

下の図は、外壁の断面図上に、冬期暖房時の壁内定常温温度分布を示している。この図に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。

- 温度分布はAとなり、壁内結露の防止のためにイに防湿層を設けることは有効である。

- 温度分布はBとなり、壁内結露の防止のためにウに防湿層を設けることは有効である。

- 温度分布はCとなり、壁内結露の防止のためにイに防湿層を設けることは有効である。

- 温度分布はAとなり、壁内結露の防止のためにアに防湿層を設けることは有効である。

- 温度分布はCとなり、壁内結露の防止のためにウに防湿層を設けることは有効である。

答え【5】

まず断熱材とは、熱の移動を防ぐために利用される素材のことです。一般的にはグラスウ―ルなどが有名で配管用の断熱材として利用されています。

つまり、熱伝導率が小さい素材です。

【ここ重要です】

熱伝導率が小さいということはどのようなことは考えられるでしょうか?

室外(外)の温度と室内(部屋)の温度差が大きくなります。(ここはしっかり理解です。)

つまり、図でみると一番温度差が激しい部分であるCになります。

内部結露防止の原則として防湿層は断熱材を挟んで水蒸気圧が高い側つまり温度の高い側に入れるのが一番良いと思われます。

従って温度が一番高い場所はウになります。

壁面の水蒸気圧の高い室内側に防湿層を設けることが有効である。

これ、内部結露対策の問題で出題傾向が高いです。(丸暗記するべし)

表面結露対策ではないので間違えないように(あくまでも内部結露ですから)

- 平成28年問題48

問題47

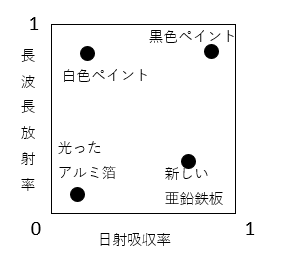

放射に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

- 同一温度の物体間では、物体の放射率と吸収率は等しい。

- 白色プラスタ―の日射吸収率は、0.1程度である。

- 常温物体から射出される電磁波は、波長が10m付近の赤外線が主体である。

- 温度が0℃の固体表面も、熱放射している。

- 光ったアルミ箔の長波長放射率は、0.9程度である。

答え【5】

光ったアルミ箔の長波長放射率は0.1程度である。 たまにこの問題も試験での出題がありますので覚えておきましょう。

たまにこの問題も試験での出題がありますので覚えておきましょう。

- 平成29年問題49

- 平成28年問題47

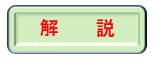

問題48

面積8m2の外壁の熱貫流(熱通過)抵抗が2.0m2・K/Wであったとする。外気温度が-5℃のときに室温20℃とすると、外壁を通過する熱量として、正しいものは次のうちどれか。

- 60W

- 80W

- 100W

- 400W

- 800W

答え【3】

つまり、

熱量 = 熱通過率 x 室内外の温度差 x 面積

の関係が成立します。

- 平成30年問題48

問題49

熱移動に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

- 一般に同一材料でも内部に水分を多く含むほど、熱伝導率は小さくなる。

- 一般に、密度が大きい材料ほど、熱伝導率は大きくなる。

- 一般に、同一材料でも熱伝導率は、温度によって異なる。

- 中空層の熱抵抗は、密閉の程度に関係する。

- ガラス繊維などの断熱材の熱伝導率が小さいのは、繊維材によって内部の空気の流動が阻止されることによる。

答え【1】

【ここ重要です】一般に、同一材料でも内部に水分を多く含むほど、密度が大きい材料ほど、熱伝導率は大きくなる。

一般に、同一材料でも熱伝導率は、温度によって異なる。

ここはそのまま覚えておいたほうがいいでしょう。

(5)でもあるように断熱材の熱伝導率が小さいのは、繊維材によっては内部には多くの空間がありその空間は空気になって存在しています。

空気の熱伝導率はものすごく小さいのです。

だから断熱材は多くの空気を含んでいるので熱伝導率が小さくなっています。

しかし、断熱材を水に浸すと今まで空気だった部分が水になり水の熱伝導率は高いので水を多く含むほど熱伝導率は大きくなります。

【参考資料】

空気の熱伝導率は0.025W/m・Kで水の熱伝導率は0.56W/m・Kです。

熱伝導率が大きいということは熱が伝わりやすいということです。

- 令和2年問題48

- 平成27年問題48

問題50

流体力学に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

- 円形ダクトの圧力損失は、ダクト長さに比例し、ダクト直径に反比例する。

- 動圧は、速度の2乗と流体の密度に比例する。

- 開口部の通過流量は、開口部の面積と流量係数に比例し、圧力差の平方根に比例する。

- 位置圧は、高さの2乗に比例する。

- ダクトの形状変化に伴う圧力損失は、風速の2乗と形状抵抗係数に比例する。

答え【4】

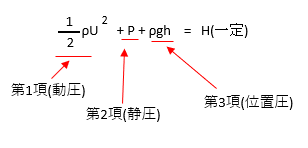

流体力学におけるエネルギ―保存の法則はベルヌ―イの定理と呼ばれ、以下の式で表されます。

ただし、ρ:密度、U:速度、P:圧力(静圧)、g:重力加速度、h:高さ、H:全圧とする。

この式の各項の単位はPaであり、第一項を動圧、第二項を静圧、第三項を位置圧と呼び、摩擦のない理想気体の流れでは、その合計値は一定となる。

気体では位置圧は無視してよいほど小さい。

(4)の位置圧ですが

ρ x g x h

になるので高さに比例することになります。

従って位置圧は、高さの2乗に比例する。は誤りの解答です。

- 令和2年問題49

- 平成30年問題52

- 平成29年問題52

- 平成28年問題51

- 平成27年問題51

買い物は楽天市場