給水及び排水の管理2

給水方式

水道直結方式

水道直結方式には直結直圧方式と直結増圧方式に分類される

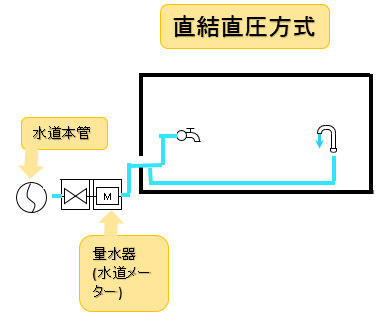

直結直圧方式

配水管の圧力によって直接各所に給水する方式。

配水管の水圧により揚水できる高さが決まる。

配水管から給水管に分岐する箇所での配水管の最小動水圧が150kPaを下らないこと(ただし、給水に支障がない場合は、この限りではない。)

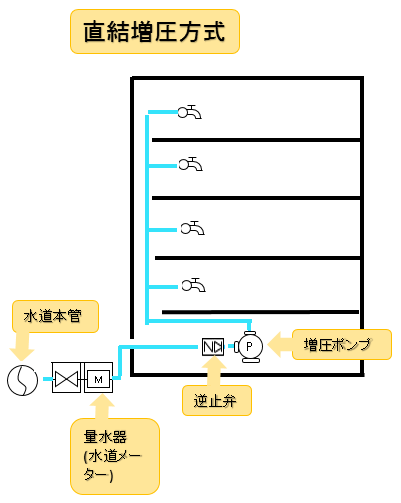

直結増圧方式

タンクレスなので簡易専用水道に該当しない

増圧ポンプを設け、配水管の水圧に関係なく(中高層)の建築物に適用できる。

水道本管への逆流を防止する為の装置が必要。

10m3以下の小規模受水槽の建築物の方式として開発された

配水管の給水圧力の低下を防ぐため引き込み管径に制限があり危険物を扱う工場などは認められない場合がある。

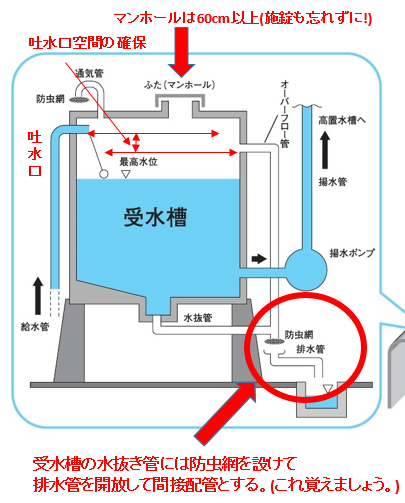

受水槽方式

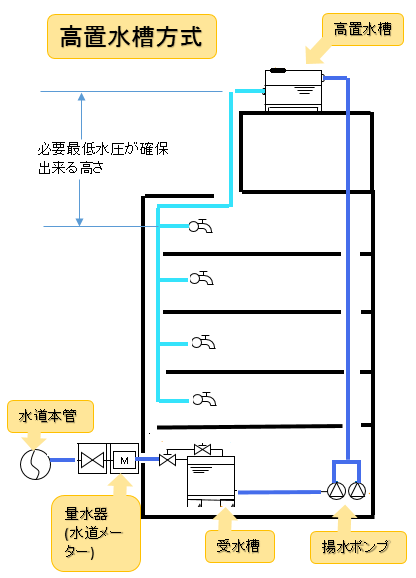

高置水槽方式

受水槽と高置水槽を揚水ポンプでつないだ方式。

揚水ポンプは高置水槽の水位低下により起動するように制御されている。

給水箇所で圧力は安定しているが、高層階で圧力が不足し、下層階で圧力が高くなる。(下にいくほど落差で圧が高くなる)

ここのポイントとして、揚水ポンプの起動は高置水槽の水量が低下したときである。 試験ではよく受水槽の水量低下と出題されていますが、誤りですからしっかり覚えましょう。あくまでも揚水ポンプの起動は高置水槽の水量が低下したときである。

- 高置水槽方式の高置水槽の有効容量は、一般に1日最大使用水量の1/10とする。

- 受水槽方式の受水槽の有効容量は、一般に1日最大使用水量の1/2とする。

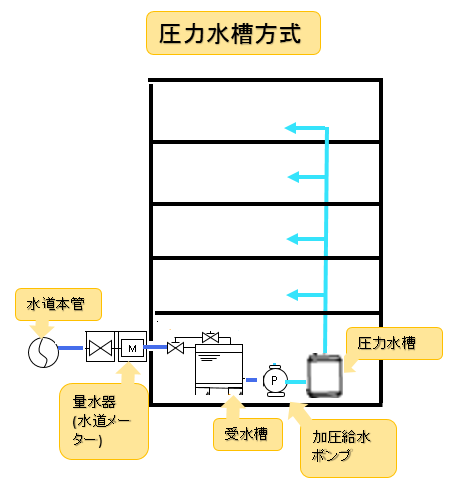

圧力水槽方式

受水槽内の水を給水ポンプにより、圧力水槽におくり、圧力水槽内の空気を圧縮、加圧し、その圧力によって給水する方式。

ポンプは水の使用により水の水圧が低下したときに起動する。一定水圧になると自動でポンプは停止するように制御する。

給水箇所で圧力の変動があるのが欠点である。

現在はあまり採用されていない。

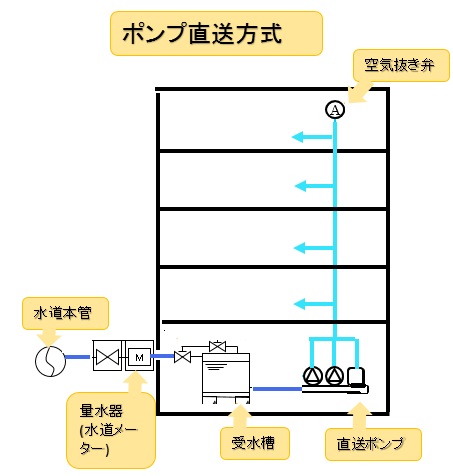

ポンプ直送方式

受水槽水を直送ポンプ(加圧ポンプ)で必要個所に直接給水する方式。

流量制御はポンプの台数制御、インバ―タ―制御(回転数制御)、などがある。小流量時のポンプの起動・停止の頻度を少なくするための小型圧力水槽を設ける例がある。

ポンプで揚水します。

受水槽はよくビジネスホテルやデパ―トの片隅に置かれている場合が多いので、見たことがない方は見てね。

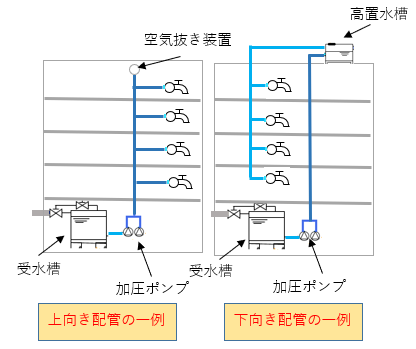

配管

- 配管は凸凹配管を避け、上向き配管方式の場合は先上がり配管、下向き配管の場合は先下がり配管 とする。横引き管には1/300程度のこう配をつける。

- 給水管内の流速は0.9~1.2m/s(設計上の最高流速2.0m/s)とする。

- 給水管は浴室・便所・厨房等の防水層貫通はできるだけ避ける。

- 揚水管の横管は高置水槽に向かって上り勾配で配管する。

- 給水管と排水管が平行して埋設される場合には原則として両配管の水平間隔は500mm以上とし、給水管は排水管の上方に埋設する。

- 枝管の分岐は、上方に給水する場合は上取り出し、下方に給水する場合は下取り出しとする。

- 飲料水配管はほかの配管と識別できるようにしなければならない。他の配管(雑用水、汚水等)との誤接続を防止するために、管材質を変えたり表示を明確にする等の措置を講ずる。

- 立て配管は、地震による軸直角方向の過大な変形を抑制し、かつ、建築物の層間変位に追従するように耐震支持を行う。

- ウォ―タハンマ―の発生する恐れのある配管には、ウォ―タハンマ防止器具を取り付ける。

- ポンプに弁、配管を取り付ける際は。その荷重が直接ポンプにかからないように支持する。

以上配管に関する注意事項をまとめましたけど、すべて重要なので暗記が必要である。

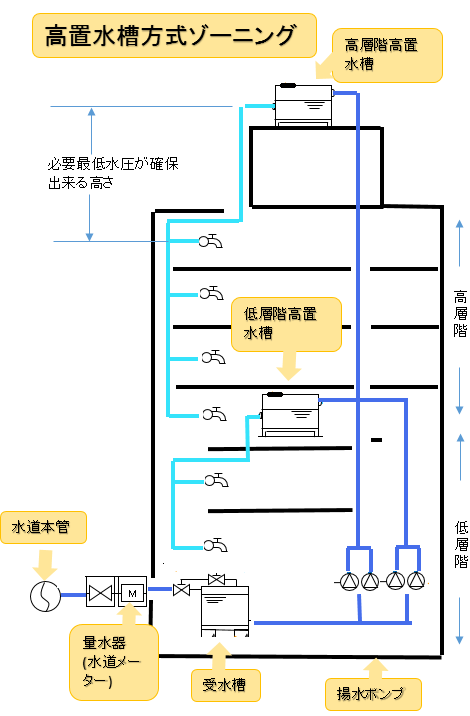

給水圧力と給水量

高層建築物では、給水を1系統で行うと、下層階において給水圧力が過大になる。そのため中間水槽や減圧弁を用いて上下の系統わけを行う。それをゾ―ニングという。一般的にはホテル、住宅では0.3MPa、事務所・工場では0.5MPaを上限水圧とする。

給水方式の比較

| 水道直結方式 | 受水槽方式 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 直結直圧方式 | 直結増圧方式 | 高置水槽方式 | 圧力水槽方式 | ポンプ直送方式 | |

| 機械室 スペ―ス | 必要ない | ポンプ設置スペ―ス | 受水槽、高置水槽、 ポンプ設置スペ―ス | 受水槽、圧力水槽、 ポンプ設置スペ―ス | 受水槽、 ポンプ設置スペ―ス |

| 水質汚染 | 水槽による汚染がない 断水時等に配水管の 汚染のおそれ | 水槽による汚染がない 断水時等に配水管の 汚染のおそれ | 受水槽、高置水槽の汚染 配水管への影響は少ない | 受水槽の汚染 圧力水槽は腐食を除いて汚染少ない 配水管への影響は少ない | 受水槽の汚染 配水管への影響は少ない |

| 断水時対策 | 給水不可能 | 給水不可能 | 受水槽、高置水槽の 残留水による給水 | 受水槽、圧力水槽の 残留水による給水 | 受水槽残留水による給水 |

| 給水管径の選定 | 配水管径による制約 | 配水管径による制約 引き込み管径は受水槽 方式より大きくなる | 給水管径は自由に設計可 | 給水管径は自由に設計可 | 給水管径は、ポンプ給水量による制約 |

| 適用建築物 | 小規模で通常2階まで 高圧給水で最大5階まで | 中規模かつ10回程度まで | 小規模から大規模まで可能 | 小規模から大規模まで可能 | 小規模から大規模まで可能 |

| 維持管理 | 機器等なく容易 | 増圧装置、減圧逆流防止器の維持管理 | 受水槽、高置水槽、 ポンプの維持管理、水質管理 | 受水槽、圧力水槽、 ポンプの維持管理、水質管理 | 受水槽、 ポンプの維持管理、水質管理 |

| 設備費 | 安い | 増圧装置は比較的高い | 高置水槽の設備費 | 圧力水槽が小さければ 直結式より高いが、比較的小 | 受水槽加算で直結増圧式より高い/td> |

器具の必要水圧

水利用器具の機能を果たすためには、使用器具や用途に合った適正な水圧が必要である。

| 器具 | kPa |

|---|---|

| 一般水栓 | 30 |

| 大便器洗浄弁 | 70 |

| 小便器洗浄弁 | 70 |

| ガス瞬間湯沸かし器4~5号 | 40 |

| ガス瞬間湯沸かし器7~16号 | 50 |

| ガス瞬間湯沸かし器22~30号 | 80 |

| シャワ― | 70 |

ここで覚えるのは特に一般水栓が30 大便器洗浄弁が70 高置水槽の高さは最上階の大便器洗浄弁を良好に作動させるためには、高置水槽とその垂直距離はおよそ7m以上←この7m以上は覚えること

給水量(1日あたりの設計給水量)

| 建築物 種別 | 単位給水量 [1日あたり] | 使用時間 [h/日] | 注記 | 有効面積 当たりの人員など | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| 戸健て住宅 集合住宅 独身寮 | 300~400L/人 200~350L/人 400~600L/人 | 10 15 10 | 居住者1人あたり 居住者1人あたり 居住者1人あたり | 0.16人/m2 0.16人/m2 | |

| 官公庁 事務所 | 60~100L/人 | 9 | 在勤者1人あたり | 0.2人/m2 | 男子50L/人、女子100L/人社員食堂・テナント等は別途加算 |

| 40~60L/人 上水10~20L/人 雑用水30~40L/人 | 8~10 | 節水器具使用 | 0.1人/m2 | 大便器6L/回仕様、疑似洗浄音装置、小便器2L/回仕様、洗面器0.5~0.6L/回節水泡粉沫吐水水栓 | |

| 工場 | 60~100L/人 | 操業時間 +1 | 在勤者1人あたり | 座作業0.3人/m2 立作業0.1人/m2 | 男子50L/人、女子100L/人 社員食堂・シャワー等は別途加算 |

| 総合病院 | 1,500~3,500L/床 30~60L/m2 | 16 | 延べ面積1m2 | 設備内容等により詳細に検討する | |

| ホテル全体 ホテル客室 | 500~600L/床 350~450L/床 | 12 12 | 同上 客室部のみ | ||

| 喫茶店 飲食店 社員食堂 給食センター | 20~35L/客 55~160L/店舗m2 55~130L/客 110~530L/店舗m2 25~50L/食 80~140L/食堂m2 20~30L/食 | 10 10 10 10 | 店舗面積には厨房 面積を含む 同上 同上 | 厨房で使用される水量のみ、 便所洗浄水等は別途加算 同上 定性的には、軽食・そば・ 和食・洋食・中華の順に多い 同上 同上 | |

| デパート・ スーパーマーケット | 15~60L/m2 | 10 | 延べ面積1m2あたり | 従業員分・空気調和用水を含む | |

| 中・小・普通 高等学校 大学講義棟 | 70~100L/人 2~4L/m2 | 9 9 | (生徒+職員)1人あたり 延べ面積1m2あたり | 教師・従業員分を含む プール用水(40~100L/人) は別途加算 実験・研究用水は別途加算 | |

| 劇場・映画館 | 25~40L/m2 0.2~0.3L/人 | 14 | 延べ面積1m2あたり 入場者1人あたり | 従業員分・空気調和用水を含む | |

| ターミナル駅 普通駅 | 10L/1,000人 3L/1,000人 | 16 16 | 乗降者1,000人あたり 乗降者1,000人あたり | 列車給水・洗車用水は別途加算、従業員分・多少のテナント分を含む | |

| 寺院・教会 | 10L/人 | 2 | 参会者1人あたり | 常住謝・常勤者分は別途加算 | |

| 図書館 | 25L/人 | 6 | 閲覧者1人あたり | 0.4人/m2 | 常勤者分は別途加算 |

給湯量(年平均1日当たり)

| 事務所 | 7~10L/(人・日) |

| 総合病院 | 100~200L(L・床) |

| ホテル客室 | 150~250L/(人・日) |

| 集合住宅 | 150~300L/(L・戸) |

| 軽食店 | 20~30L/(m2) |

| レストラン | 40~80L/(m |

| 大浴場洗い場 | 50L/人 |

注意:給水量・給湯量については最新の青本(2022年発行)の内容を記載しております。

以前の参考書等を利用されている方は水量・湯量が若干違う恐れがございますので注意してください。

ここに給水量と給湯量の比較を記載しています。

よく出題されているのは事務所の給水量とか給湯量ですが、比較しても明らかに給水量が多いのがわかります。(当たり前ですけど)

上記給水量・給湯量ぐらいは覚えておいたほうがいいでしょう。