空気環境の調整1

熱移動

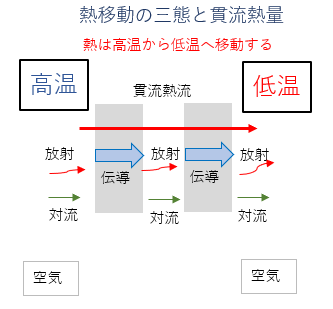

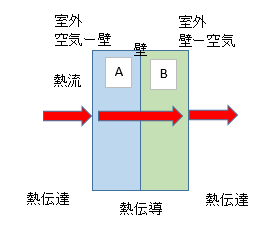

壁を挟んで内外に温度差があると、高温から低温側に向かう熱流が生じ、これを貫流熱流という。定常状態を仮定すると、この熱流の大きさは内外温度差に比例する。

定常状態とは時間による変化の無い状態をいいます。

ここでは内外温度を一定とした状態で壁を放置し、壁各部の温度上昇、または降下がなくなり、一定となった状態を意味する。

- 伝導

- 同一物質または接触した物質同士の間で起こる固体間の熱移動。

- 対流

- 壁に隣接する気体(通常は空気)と壁表面の熱の移動。

- 放射

- 壁表面間等を電磁波による熱の移動。

- 高温側から低温側へ伝わります。

- 固体間の熱の伝わり方は伝導になります。

- 銅・・・・・・・・・390W/(m・k)

- アルミニウム・・・・210W/(m・k)

- 鋼材・・・・・・・・45W/(m・k)

- 普通コンクリ―ト・・1.4W/(m・k)

- 石こう板・・・・・・0.22W/(m・k)

- グラスウ―ル・・・・0.04W/(m・k)

- すべての物体はその表面温度と表面特性に応じた大きさと波長の電磁波を射出すると同時に他の物体からの電磁波を吸収している。

物体の表面間を電磁波によって伝わる熱の移動を放射という。 - 放射熱伝達率

- 放射による熱量の移動は壁間の温度差に比例し、その比例係数を放射熱伝達率という。

常温で室内の放射率が0.9程度とすれば放射熱伝達率は4.5[W/(m2・K)]程度となる。

- 放射による熱量の移動は壁間の温度差に比例し、その比例係数を放射熱伝達率という。

- 放射率・吸収率

- 常温物体からの放射は波長が10μm付近の赤外線が主体であり、長波長放射と呼ばれる。

長波長放射では放射率と吸収率は等しくなる。(キルヒホッフの法則)

- 常温物体からの放射は波長が10μm付近の赤外線が主体であり、長波長放射と呼ばれる。

- 可視光である0.38~0.78μm付近が主体となる太陽放射(日射)ではそれを受ける物体の吸収率は一般にその放射とは等しくならない。白っぽい物体は可視光

を反射してしまうので、色などに影響される。(長波長放射では物体の色はほとんど影響しない。)

白っぽい材料では放射率0.9、太陽放射(日射)吸収率0.1~0.2程度、黒っぽい材料ではともに0.9程度、アルミ箔ではともに0.1程度である。

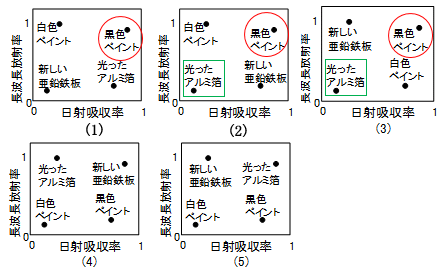

- 縦軸に長波長放射率

- 横軸に太陽放射(日射)吸収率

- 黒色ペイント・・・ともに0.9

- 光ったアルミ箔・・ともに0.1

- 60W

- 80W

- 100W

- 400W

- 800W

気体及び液体から固体へ

又は固体から気体及び液体への熱の移動は熱伝達です。 上記図はつまり空気から壁へ熱が伝わっている様子を表しています。

またA室からB室への壁を伝わって移動する熱を熱伝導といいます。

上記図の熱移動、熱の伝わり方の関係はしっかり覚えましょう。

つまり熱は

熱伝導率

個体中で、温度差により熱が伝わってゆく場合の熱の伝わりやすさを熱伝導率という。

時間当たりに流れる熱量を熱流といいます。熱伝導率の異なるA,Bを流れる熱流は同じになります。

一般に密度の大きい材料ほど熱伝導率が大きく、同一材料でも温度が高いほど、また内部に湿気を 多く含むほど熱伝導率は高くなる傾向がある。↑

これ重要です。暗記しましょう。

つまり、熱伝導率が小さい材料には断熱効果が高いということであり、配管などの断熱材に多く使われています。(グラスウ―ル・ロックウ―ルなど)

熱伝導率の大きい順

熱伝達率

伝熱において、壁と空気及び壁と水といった2種類の物質間での熱エネルギ―の伝えやすさを表す値。

熱伝達率は、対流熱伝達、沸騰熱伝達、凝縮熱伝達など、流体と物体間の熱移動を扱うための係数です。一般的に流体の熱伝導率が大きいほど熱伝達係数は大きくなる。

そのため、気体と液体を比較すると液体の熱伝達係数のほうが大きくなります。ここで、一つ簡単な例を挙げます。

サウナ(気体)と浴槽(液体)を考えてみてください。100℃のサウナに入ることが出来ても100℃の浴槽には熱くて入ることが出来ません。

これは、空気より水の方が熱伝達率が大きく、熱を伝えやすく熱く感じるからです。熱放射

| 建材 | 例 | 放射率 | 日射吸収率 |

|---|---|---|---|

| 白っぽい材料 | 白色プラスタ―(石膏) | 0.9 | 0.1 |

| 白色ペイント | 0.9 | 0.2 | |

| 黒っぽい材料 | アスファルト | 0.9 | 0.9 |

| 黒色ペイント | 0.9 | 0.9 | |

| その他 | 新しい亜鉛鉄板 | 0.2 | 0.74 |

| 光ったアルミ箔 | 0.1 | 0.1 | |

| 木材(松板) | 0.6 | 0.9 | |

| 酸化した亜鉛鉄板 | 0.3 | 0.8 |

ここで、重要なのが黒っぽい材料は放射率、太陽放射(日射)吸収率ともに0.9で白っぽい材料は放射率0.9、太陽放射(日射)吸収率は0.1~0.2である。

↑これは覚えましょう。

以下も重要です。。

白っぽい材料は可視光を反射してしまう。

長波長放射では物体の色はほとんど影響しない。

この事を出題している問題が

平成24年度問題49です。

この問題はこのような形で出題されることが多いです。

まず、上記で説明した通り黒っぽい材料は放射率、太陽放射(日射)吸収率ともに0.9です。

ここでは、黒色ペイントが該当します。

ともに,、0.9なのは赤丸で囲んでいる通り(1)、(2)、(3)になります。

その時点で答えが(4)、(5)は不正解になることがわかります。

次に光ったアルミ箔はともに0.1です。

従って答えは(1)は不正解になります。

この時点で答えは(2)、(3)の2つに絞られてきます。

白色ペイントですが上記の表を見ると、長波長放射率は0.9で太陽放射(日射)吸収率は0.1であることがわかります。

従って答えは(2)になります。

貫流熱量の問題

この問題も良く出題されているので是非理解して起きましょう。

令和元年 問題48

面積8m2の外壁の熱貫流(熱通過)抵抗が2.0m2・K/Wであったとする。外気温度が-5℃のときに室温20℃とすると、外壁を通過する熱量として、正しいものは次のうちどれか。解説

この問題は以下の公式で求めることができます。

発熱量=熱貫流率 x 室内外温度差 x 壁面積

ここでのポイントは問題に熱貫流抵抗が2.0m2・K/Wであると出題されています。公式では熱貫流率です。

これ重要ですが

熱貫流率は熱貫流抵抗の逆数で求めることができます。←とっても重要です。

つまり問題文から、熱貫流抵抗が2.0m2・K/Wの熱貫流率は

1/2.0=0.5になります。 発熱量=熱貫流率 x 室内外温度差 x 壁面積

公式に代入していくと

発熱量=0.5 x 20-(-5) x 8=100になり答えは(3)100W

になります。

平成30年 問題49

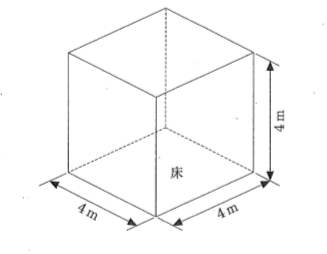

一辺が4mの正方形の壁材料を組合わせて立方体の室を作り、日射が当たらない条件で床面に固定した。壁材料の熱貫流率を1.25W/(m2・K)、隙間条件は無視できるとし、外気温度が0℃の条件下で内部を加熱したところ、十分に時間が経過した後の室温度が25℃になった。なお、床面は完全に断熱されており、床を通じての 熱移動はない。このとき、室内の発熱量として、最も適当なものは。

解説

まず、熱貫流率とは?

温度差のある空間(部屋内と外など)を隔てる材料(壁や窓)の熱の伝えやすさを表す数値です。

ビル管理士試験では受験者さんを惑わす表現の仕方をしますが、この問題はつまり、外気が0℃で部屋を暖房した時の部屋の温度が25℃になった。その時の発熱量を求めなさい。

ということです。この問題このまま公式に当てはめるだけで解くことができますので、公式は覚えましょう。

発熱量=熱貫流率 x 室内外温度差 x 壁面積で求めることができます。

そこでこの問題でまだわからないのは壁面積ですが、壁面積は

4m x 4m x 5面=80m2

になり

発熱量= 1.25 x (25℃(室温)―0℃(外気)) x 80m2 = 2500W になります。

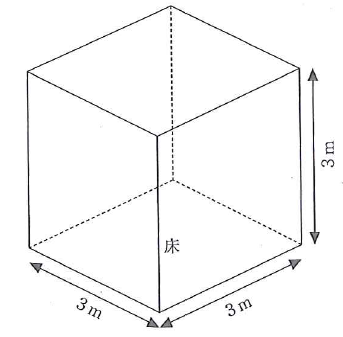

平成26年 問題49

一辺が3mの正方形の壁材料を組合わせて立方体の室を作り、日射が当たらない条件で床面を地表面に固定した。

壁材料の熱貫流抵抗を0.5(m2・K)W、隙間換気は無視

できるとし、外気温度が10℃の条件下で内部を加熱したところ、十分に時間が経過した後の室温度が30℃になった。なお、床面は完全に断熱されており、床を通じての貫流熱量はない。このとき、室内での発熱量は。

解説

もう一問解説を行いますが、基本的に平成30年 問題49と考え方は同じですが、一つ違うのはこの問題は壁材料の熱貫流抵抗を0.5(m2・K)Wであるということです。

ここ重要です。熱貫流率は熱貫流抵抗の逆数で求めることができます。つまり、熱貫流率は1/0.5(m2・K)W

になり、2W/(m2・K)

になります。

あとは、平成30年 問題49と同じ考え方です。

壁面積は

3m x 3m x 5面=45m2

発熱量= 2 x (30℃(室温)―10℃(外気)) x 45m2 = 1800W

になります。