建築物の環境衛生3

空気の組成

清浄空気の組成

- 窒素・・・・・・78.08%

- 酸素・・・・・・20.95%

- アルゴン・・・・0.93%

- 二酸化炭素・・・0.04%

- ネオン・・・・・0.0018%

- ヘリウム・・・・0.00052%

酸素欠乏とは、酸素濃度が18%未満である状態。

| 濃度[%] | 症状 |

|---|---|

| 17~ | 呼吸・脈拍増加、めまい |

| 15~14 | 労働困難・注意力・判断力低下 |

| 11~10 | 呼吸困難、眠気、動作が鈍くなる |

| 7~6 | 顔色が悪い・口唇が青紫色・感覚鈍重・知覚を失う |

| 4以下 | 40秒以内に知覚を失い、卒倒 |

二酸化炭素

二酸化炭素濃度は空気の汚れの一般的な指標とされている。

二酸化炭素は、物質の燃焼や、人間や動物の体内での代謝により発生する。近年、化学燃料の燃焼などによる大気中二酸化炭素濃度の上昇が指摘されており、実際の測定値として

大気中の濃度は0.04%、都市部では、0.05%である。

二酸化炭素は人の呼気に4%含まれている。

二酸化炭素の影響

| 濃度[%] | 症状 |

|---|---|

| 0.55 | 6時間曝露で症状なし |

| 1~2 | 不快感を起こす。 |

| 3~4 | 呼吸中枢を刺激されて呼吸の増加・脈拍・血圧の上昇・頭痛・めまい等起こす。 |

| 6 | 呼吸困難 |

| 7~10 | 数分間で意識不明となり、チアノ―ゼが起こり死亡 |

良好な室内環境を維持するために必要な換気量は1人当たり約30m3/h以上確保されている必要がある。

室内の二酸化炭素濃度が0.1%(1000ppm)以下であれば、必要換気量(1人当たり約30m3/h以上)が確保されていると見なすことができる。

二酸化炭素は水に溶ける。

一酸化炭素

一酸化炭素は無味無臭の窒息性のガスで、ヘモグロビンとの親和力は酸素の200倍以上

| 濃度[%] | 症状 |

|---|---|

| 0~5 | 無症状 |

| 10~20 | 前頭部が締め付けられる感じ、時には動作により軽度の呼吸困難を示すことがある |

| 20~30 | 側頭部に軽度ないし中等度の拍動性の頭痛をきたす |

| 30~40 | 激しい頭痛、回転性のめまい、悪心、嘔吐、脱力が出現し易刺激性や判断力の低下、動作時失神をきたす |

| 50~60 | 時にけいれんや無呼吸期を伴うチェ―ンスト―クス型呼吸とともに昏睡を示すことがある |

| 60~70 | 昏睡とともにけいれん、呼吸抑制をきたす、時に死亡することがある |

| 70~80 | 呼吸中枢の抑制により死亡する |

- 一酸化炭素は空気より若干軽いので床近くに滞留することはない。

- 不完全燃焼より発生する。

- 一酸化炭素は火を着けてやれば空気中で青い炎を上げて二酸化炭素になるが、火源がなければ常温で酸素と反応して二酸化炭素になることはない。

- 高い濃度の一酸化炭素は急性中毒を起こすが、低濃度であっても、長期曝露によって慢性中毒を起こす。

- 一酸化炭素の人体への影響は、一般に一酸化炭素濃度と曝露時間の積に関係する。

- 血液中の酸素の運搬を阻害する。

- 一酸化炭素のビル管理法の環境衛生基準は、100万分の10以下、すなわち10ppm以下である。

ただし、特別の事情がある場合20ppm以下である。

ちなみに事務所衛生基準規則では50ppm以下である(空調設備を設けている場合はビル管理法と同じ基準値)。

浮遊粉じん

空気中の粉じんのうち、相対沈降径が10μm以上のものは発じんしても直ぐに沈降するので、人の呼吸器官に吸込まれることは少ない。

従って、ビル管理法でも測定対象となるのは粒径がおおむね10μm以下の粉じんである。

5μm程度の粉じんは気道の粘液と有毛細胞運動によって排出される。したがって肺に沈着して、人体に有害な影響を及ぼす粉じんは、通常1μm以下の大きさである。

空気中に浮遊している粒子状物質を総称してエアロゾルと呼ぶ。

エアロゾルの種類には以下のようなものがあります。

| エアロゾルの種類 | 相 | 生成様式 |

|---|---|---|

| 粉じん | 固体 | 固体の粉砕、粉体の飛散 |

| ヒューム | 固体 | 固体の加熱により発生した蒸気の冷却凝縮 |

| 煙 | 固体・液体混合 | 有機物の燃焼 |

| ミスト | 液体 | 液体の分散、液体の蒸発凝縮 |

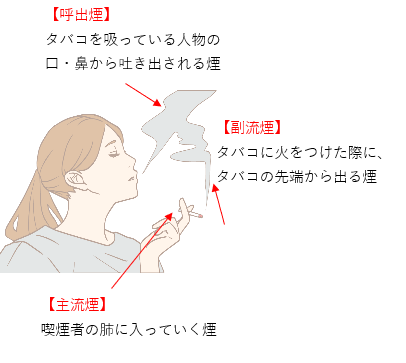

たばこ煙

たばこ煙には、様々な種類のガス状および粒子状の有害物質が含有されており、肺がんや虚血性心疾患、慢性気管支炎、肺気腫等、様々な疾病のリスクを増大させることが報告されている。

妊娠中の喫煙により、低出生体重児や早産の頻度が高くなるという報告もある。

たばこの煙には

- 粒子相(粒子状の物質からなる。)

- 気相(気体状の物質からなる。)

粒子相・・・・ニコチン・カドミウムなど発がん性物質が含まれる。

気相・・・・一酸化炭素・窒素酸化物・アンモニアなど刺激性物質が含まれる。

副流煙・・・・・たばこが立ち上がる煙

呼出煙・・・・・喫煙者が吐き出した煙

主流煙・副流煙ともに健康への影響が問題ではあるが、副流煙の方が主流煙より粒径が小さく刺激性も強い。

つまり、喫煙者が直接吸い込むたばこ(主流煙)よりも、火がついたたばこから立ち上る煙(副流煙)のほうが健康被害が大きい。また、非喫煙者は、たばこの煙に強い不快感があり、ストレスは大きい。

喫煙者は非喫煙者への配慮が必要である。

↑これ重要です。平成14年に「健康増進法」が制定され、事務所や多数のものが利用する施設を管理する者は受動喫煙の防止に努力することが明記されている。

健康増進法の目的(第一条)

この法律は、我が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、国民の健康の増進 の重要性が著しく増大していることにかんがみ、国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の 改善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ、もって国民保健の向上を図ることを目的とする。

健康増進法の改正

健康増進法が改正され、2020年4月に全面施行されました。

従ってビル管理士試験でも今後出題される傾向にありますので掲載いたします。平成30年の健康増進法の改正では受動喫煙の防止の強化が行われ、原則として、学校・病院・児童福祉施設での敷地内の禁煙の徹底が図られている。

|

|

|

|

喫煙を主目的とする以下の施設では、施設内で喫煙が可能です。

- 喫煙を主目的とするバ―、スナック等

- 店内で喫煙可能なたばこ販売店

- 公衆喫煙所

ただし、喫煙可能部分には、

- 喫煙可能な場所である旨の標識の掲示が義務付けとなります。

- 来店客・従業員ともに20歳未満は立ち入れません。

受動喫煙の防止(第二十五条)

学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店、 その他の多数の者が利用する施設を管理するものは、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準する環境において、他人のたばこ の煙をすわされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。