平成30年度空気環境の調整「過去問題解説5」

問題66

一般空調用吸収冷凍機に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

- 蒸発器では、冷水が取り出される。

- 凝縮器では、冷媒が液化する。

- 再生器では、吸収液が濃縮される。

- 加熱エネルギ―を複数段の再生器で利用するものがある。

- 吸収器では、冷媒を散布する。

答え【5】

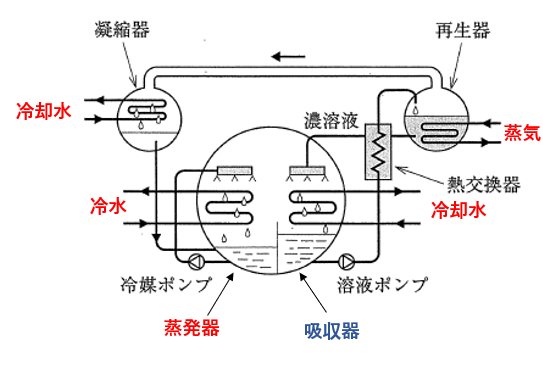

下図は吸収冷凍機の冷凍サイクルです。

- 再生器にて、冷媒を吸収した吸収液が蒸発などで加熱され、冷媒と吸収液に分離される。

- 蒸発器にて、冷媒がガス化し、冷水が取り出される。

- 吸収器にて、冷媒が吸収液に吸収される。

- 凝縮器にて、冷媒が冷却水により冷却され、液化する。

- 令和元年問題64

- 平成29年問題67

問題67

加湿装置の基本構造と加湿方式の関係に関する次の組合せのうち、最も不適当なものはどれか。

- 滴下式―――――水噴霧方式

- 赤外線式――――蒸気吹出方式

- 超音波式――――水噴霧方式

- 電極式―――――蒸気吹出方式

- 透湿膜式――――気化方式

答え【1】

滴下式加湿装置は気化方式に分類されます。気化式加湿器は、固体表面等に水膜を作り、そこに通風することで、空気に湿り気を持たせて加湿する方式です。

加湿器の分類は以下です。

加湿器には加湿方式により、蒸気吹出し方式、水噴霧方式、気化方式の3種類があります。

| 蒸気吹き出し方式 温度降下しない。 | 電熱式 |

|---|---|

| 赤外線式 | |

| 電極式 | |

| 蒸気拡散管式 | |

| 蒸気ノズル式 | |

| 水噴霧式 温度降下する。 | スプレ―ノズル式 |

| 遠心式 | |

| 超音波式 | |

| 2流体スプレ―式 | |

| 気化方式 温度降下する。 | エアワッシャ式 |

| 滴下式 | |

| 透視膜式 | |

| 回転式 | |

| 毛細管式 |

蒸気加湿は蒸気により空気が加熱されるため、乾球温度もわずかに上昇する。

水での加湿は水が気化する際に空気から気化熱を奪うため乾球温度は逆に低下します。

- 令和元年年問題69

- 平成28年問題71

問題68

冷却塔に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

- 開放式冷却塔は、密閉式冷却塔よりも一般に大型である。

- 空調用途における冷却塔は、主として冷凍機の凝縮熱を大気に放出するためである。

- 密閉式冷却塔は、冷却水の汚染は少なく、冷凍機の性能低下が少ない。

- 開放式冷却塔では冷却水の水質管理、密閉式冷却塔では散布水の水質管理が重要である。

- 密閉式冷却塔は、開放式冷却塔に比べて一般に送風機動力が大きい。

答え【1】

大型になるのは密閉型冷却塔です。開放型冷却塔

開放型冷却塔は、充填材、下部水槽、散水装置、送風機等から構成される。

冷却水は主に自ら蒸発して、その潜熱により冷却される。(外気が冷却水より低い乾球温度であれば、顕熱を空気に渡しても冷やされる)その場合でも、いくらでも蒸発していくらでも冷却されるのではなく周囲空気の 湿度より限界がある。冷却塔内の冷却水表面は丁度濡れたガ―ゼで包まれて、気流の当たっている湿球温度計と同じ状態になり、その時測っているのは冷却塔入口空気の湿球温度である。

冷却水の温度は理論上この湿球温度よりも低くはなり得ない。冷却水の出口温度と外気湿球温度の差をアプロ―チといい、通常は5℃程度である。 一般に外気の湿球温度が低く、冷却水温度が低い方が冷凍機の凝縮温度が低くなってCOPが向上する。

密閉型冷却塔

冷却水と空気の熱交換は間接的となるので、冷凍機に廻る冷却水の水質悪化の心配がない。

しかし同じ冷却能力を得るのに開放型より大型になる。

また熱交換器による通風抵抗の増加に伴い送風機動力が増加するうえ、冷却ポンプとは、別に散水ポンプが必要で高価である。

- 令和2年問題69

問題69

空気調和設備に用いられる熱交換器に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

- 代表的な空気冷却用熱交換器としては、ブレ―トフィン式冷却コイルである。

- 空気―空気熱交換器は、主に排気熱の回収に用いられる。

- 静止型全熱交換器は、仕切り板の伝熱性の透湿性により給排気間の全熱交換を行う。

- ヒ―トパイプは、構造・原理が単純で、熱輸送能力の高い全熱交換器である。

- プレ―ト式水―水熱交換器は、コンパクトで容易に分解洗浄できるという特徴がある。

答え【4】

ヒ―トパイプは、顕熱交換器です。 内部に封入された作動媒体が蒸発と凝縮のサイクルを形成することにより熱輸送するパイプをヒ―トパイプと言います。構造・原理が簡単で 熱輸送能力が高いが、全熱交換器ではありません。

全熱交換器とは、空気の排気(熱)を利用して、外気負荷の軽減を目的として、空気中の顕熱・潜熱を同時に熱交換する装置です。

- 令和元年年問題68

- 平成27年問題73

問題70

空気調和設備の吹出口に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

- ノズル型は、軸流吹出口に分類される。

- パン型は、ふく流吹出口に分類される。

- 天井パネル型は、面状吹出口に分類される。

- アネモ型は、ふく流吹出口に分類される。

- グリル型は、面状吹出口に分類される。

答え【5】

グリル型は軸流吹出口に分類される。

ふく流吹出口

- アネモ型

- パン型

特徴

一般に天井に設置される。吹出口全周から放射状に気流を吹き出す形式。天井ディフュ―ザとも呼ばれる。

他の吹出口に比べて誘引効果が高く、吹出し気流は室内空気を誘引しつつ広がるため、均一度の高い温度分布が得やすい。

軸流吹出口

- ノズル型

- グリル型

特徴

天井、壁あるいは床面に設置される。一定の軸方向に気流を吹き出す形式。

誘引比が小さいため拡散角度は小さく、到達距離が長いのが特徴。

面状吹出口

- 天井パネル型

- 多孔パネル型

特徴

天井板に細孔をあけた有孔天井を用い、吹出空気は天井全面から微風速で吹き出す方式。線状吹出口

- ライン型

- スロット型

- ブリ―ズライン

特徴

ライン型などとも呼ばれ縦横比の大きな吹出口天井・壁あるいは床面に設置されるが、主としてペリメ―タ負荷処理用として、窓近傍に設置されることが多い。

写真提供

協立エアテック株式会社

- 令和2年問題75

- 平成29年問題74

- 平成27年問題76

買い物は楽天市場